奥村土牛記念美術館

お知らせ一覧

-

- 2025年02月20日

- 假屋崎省吾華展2024プロモーション動画の公開について

奥村土牛記念美術館のご紹介 令和6年4月20日リニューアルオープン!

奥村土牛記念美術館は、日本画壇の最高峰にいた奥村土牛画伯の素描を収蔵・展示する美術館です。収蔵作品はすべて画伯からの寄贈によるものです。

佐久地域で描いた作 品を含め下図・書などと合わせ207点の作品を、四季おりおりに年3回 の展示替を行っています。常時30点程の作品と、文化勲章をはじめとする画伯記念の品々を展示しています。

建物は、大正から昭和の初めに建築され、黒澤合名会社の集会場として使われていたもので、この建物の寄贈がきっかけとなり、画伯が 戦後4年間旧穂積村(後に八千穂村から佐久穂町)当館の離れに滞在して画筆を執っていたご縁から、平成2年5月、記念美術館として生まれ変わりました。

有形文化財に指定された木造建築物の保存、更には来館者の安全と収蔵作品を守り後世に伝えるため1年間に及ぶ耐震工事を実施し、令和6年4月20日リニューアルオープンをいたしました。

薄い色使い、自然のままの透明感ある品性の高い土牛芸術。画伯の希望で当時の重厚な面影を残し、堅牢で趣のある日本建築の美術館。 この2つの調和は、心に落ち着きと安らぎを与えてくれます。

絵の真髄といわれる素描を通して、絵一筋に歩み、百一歳まで画筆を執り続け、生涯現役だった「日本画家 奥村土牛」の素顔に出会える美術館です。奥村土牛画伯の「秘蔵の名作」を心ゆくまでご堪能ください。

美術館のご案内

| 開館時間 | 午前9時30分~午後5時(入場は午後4時30分まで) |

|---|---|

| 休館日 |

・月曜日(月曜日が休日の場合は開館し、翌日以降の直近の休日でない日を休館) ※8月中は無休で開館 ・イベント準備等で休館日となる場合がありますので、下記に記載された休館日予定表をご覧ください |

| 入館料 |

大人500円(団体400円)、小中学生300円(団体250円) |

| 館内利用 |

【模写】奥村土牛画伯展示作品の模写ができます ※館内の写真撮影はご遠慮ください |

| 【販売品】図録・色紙・絵葉書・一筆箋、自伝「牛のあゆみ」ほか | |

| 館内車椅子利用可エレベーター付・車椅子有・身障者用トイレ完備 | |

| 所在地 | 〒384-0702 長野県南佐久郡佐久穂町大字穂積1429-1 TEL:0267 (88) 3881 FAX:0267 (88) 3800 |

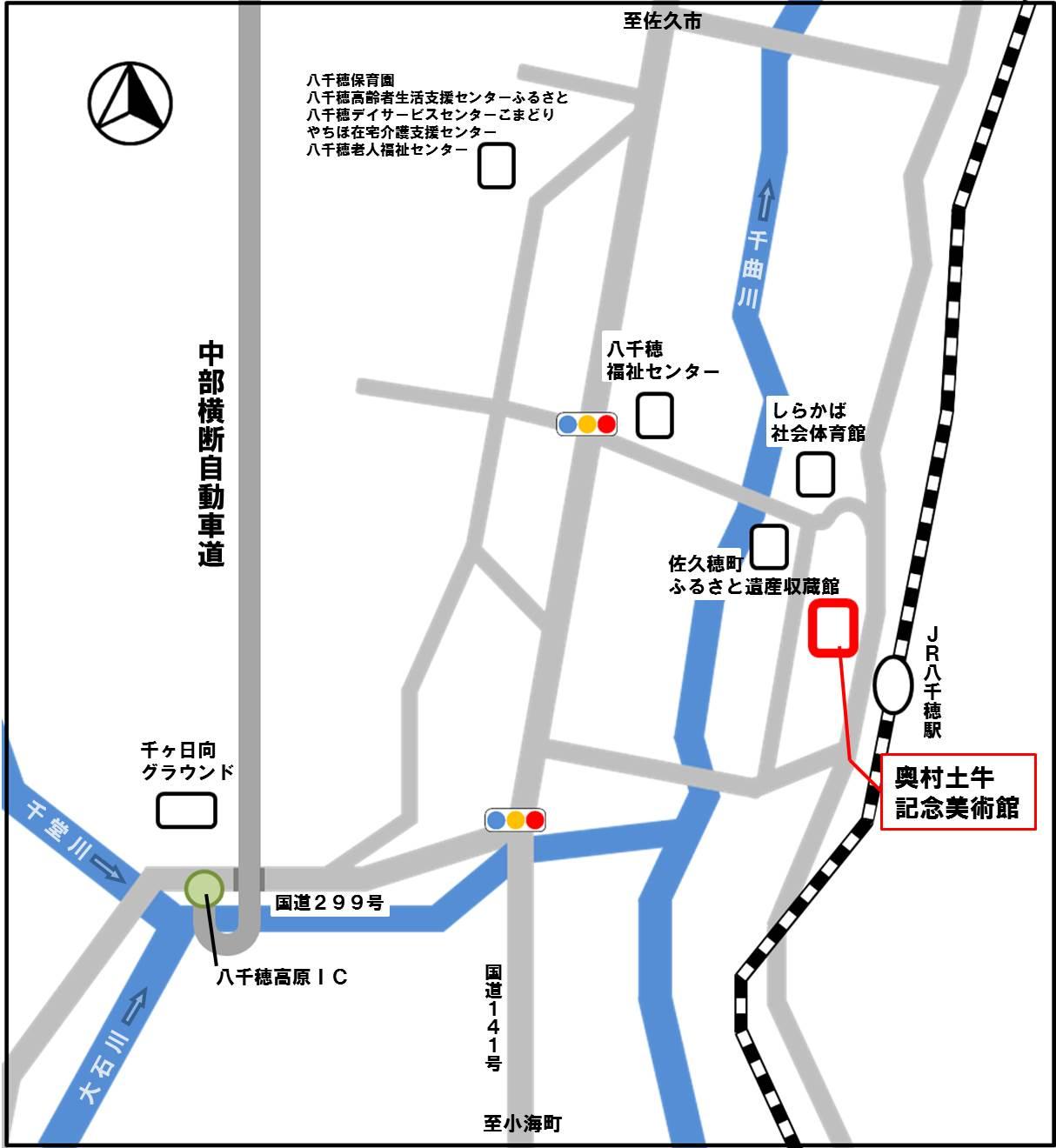

| 交通 | 【JR】北陸新幹線(佐久平駅 乗換)からJR小海線(八千穂駅)下車徒歩1分 【車】中部横断自動車道(八千穂高原IC)から5分 中央自動車道 須玉IC/長坂ICより約60分 無料駐車場完備 |

| 案内図 |  |

休館日

毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は開館し、翌日が休館)12月28日から1月3日までは年末年始休館

| 4月 |

7 |

14 | 21 | 28 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5月 | 7 | 12 | 19 | 26 | |||||||

| 6月 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||

| 7月 | 7 | 14 | 22 | 28 | |||||||

| 8月 | (休館日なし) | ||||||||||

| 9月 | 1 | 8 | 12(花展準備) | 16 | 22 | 29 | |||||

| 10月 | 6 | 14 | 20 | 27 | 30(華展準備) | 31(華展準備) | |||||

| 11月 |

10 |

17 | 25 | ||||||||

| 12月 | 1 | 8 | 15 | 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||

| 1月 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | 26 | ||||

| 2月 | 2 | 9 | 16 | 20(花展準備) | 24 | ||||||

| 3月 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |

【休館日は予告なく変更される場合がありますのでご注意願います】

※ ご不明の点は、美術館 ☎0267-88-3881までお問い合わせ下さい

美術館の庭園(花暦)

美術館の庭園

(奥村土牛記念美術館の庭園 2021年5月4日撮影)

(奥村土牛記念美術館の庭園 2021年5月4日撮影)奥村土牛は自然を愛し、草花をテーマにした作品を数多く残しています。

当館の庭園では、季節によって、奥村土牛が作品に取り上げた様々な草花をご覧いただくことができます。

花暦 ・藤と牡丹は5月中旬ごろから見頃

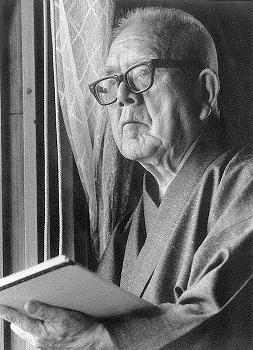

奥村土牛画伯のプロフィール

| 明治22年 | 東京都京橋生まれ。日本画家。本名は義三。 |

|---|---|

| 明治38年 | 16歳で梶田半古塾に入門。後に塾頭の小林古径に師事。 |

| 大正6年 | 28歳の時、父の経営する書店から「スケッチそのをりをり」を出版。 この時から雅号「土牛 とぎゅう」とする。 丑年生まれの干支にちなんで父が、中国寒山詩の中の「土牛石田を耕す」から選び、命名したもの。 |

| 昭和2年 | 「胡瓜畑」が院展初入選。 |

| 昭和4年 | 「蓮池」院展出品 (美術館下図収蔵) |

| 昭和5年 | 「枇杷と少女」院展出品 (美術館下図収蔵) |

| 昭和7年 | 日本美術院同人に推挙される。 |

| 昭和11年 | 「鴨」が帝展で推奨第1位となる。 |

| 昭和19年 | 「信濃の山」を文展に出品し、政府買上げとなる。 家族を長野県臼田に疎開させる。 |

| 昭和22年 | 帝国芸術院(現・日本芸術院)会員に推挙される。 11月、長野県南佐久郡穂積村(旧八千穂村)に移る。 |

| 昭和26年 | 疎開先の信州から杉並区永福町に転居する。 |

| 昭和32年 | 兄弟子で恩師の小林古径逝去。 |

| 昭和33年 | 「鳴門」を院展に出品。 |

| 昭和37年 | 文化勲章を受章する。 |

| 昭和47年 | 「醍醐」を院展に出品。 |

| 昭和49年 | 自伝「牛の歩み」を日本経済新聞社から出版。 |

| 昭和53年 | 日本美術院理事長に推挙される。 |

| 昭和55年 | 東京都から名誉都民の称号を贈られる。 |

| 昭和62年 | 山種美術館と京都市美術館において白寿記念展が開催される。 |

| 昭和63年 | 白寿を記念して、天皇陛下より銀杯三ツ重、皇太子殿下より御所の紅白梅を賜る。 |

| 平成2年 | 5月20日 長野県八千穂村に「奥村土牛記念美術館」が開館。 9月25日 逝去。101歳7ヶ月。従三位に叙せられる。 |

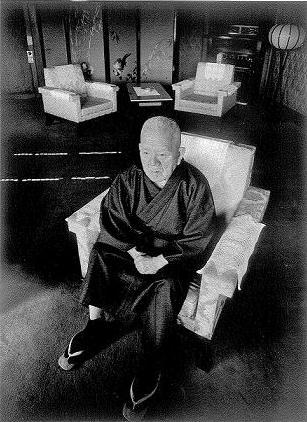

内藤礼治氏の紹介

内藤礼治 氏 プロフィール

大正15年10月13日 長野県諏訪郡平野村〔現:岡谷市〕生

- 昭和16年4月より19年2月まで東京日比谷同盟通信社〔現:共同通信社〕勤務、同記者講習所中退

- 昭和19年3月より20年9月まで石川県歩兵第334連隊へ少年兵として入隊、終戦により穂積村へ復員

- 昭和21年2月より29年12月まで黒澤合名会社(現在美術館)勤務

- 昭和22年11月より26年11月まで黒澤会館の離れに疎開していた奥村土牛(とぎゅう)家族と同居

- 昭和30年6月より63年3月まで上田市にある長野県上田点字図書館勤務、昭和40年7月より館長

- 昭和62年4月より長野県中途失明者緊急生活訓練指導員として、県下の中途失明者の家庭訪問訓練にあたる

-

昭和63年より、奥村土牛記念美術館建設当初から奥村家と八千穂村との調整役として尽力、平成2年5月20日美術館開館とともに週4日(火、水、土、日)来館し、美術館協議会委員として助言指導と来館者への説明案内を行った

その後、盲人への点字と歩行の指導や生活相談を行った

平成27年12月永眠

施設案内