ペットの災害対策

大切なペットを守るために

災害時にペットを守れるのは飼い主だけです。

いざというとき、家族とペットがともに安全に避難でき、周りの人に迷惑をかけず安心して過ごすために、日頃から備え・心構えをしておきましょう。

目次

1.日頃からの災害への備え

住まいの防災対策

災害時に動物を守るためには、まず飼い主が無事でいることが大切です。住まいを災害に強くしておくことが、一緒に住んでいる動物の安全にもつながります。

地震に備えて家具の固定や転倒防止、住まいの耐震強度の確認などの対策をとりましょう。

動物が普段いる場所や飼育ゲージなどは、災害の時に動物が安全でいられるよう、定期的に点検し、固定するなどの対策を取りましょう。

◆室内で飼っている場合

動物が普段いる場所は、地震のときに家具やケージが倒れたり落下しないようにしっかり固定しましょう。

水槽などで飼っている場合は、台に固定してガラス飛散防止フィルムを貼るようにしましょう。

◆屋外で飼っている場合

飼育場所は、地震のときに破損しやすいブロック塀や、ガラス窓の下、倒れやすい建物のそばは避けましょう。

災害時には動物が驚いて逃げ出すことがあります。首輪や鎖は外れたり切れたりしないか、ケージや囲いに隙間がないか、定期的に点検しましょう。

家族の話し合いやご近所、飼い主仲間との連携

災害が起こった時にどうするか、様々な場面を想定して、家族全員で話し合っておきましょう。災害の時に動物を守れるか、連れて避難ができるか、動物の種類や数をよく考えて飼いましょう。

□ 家族間の連絡方法、集合場所

□ 非常持ち出し袋など備蓄物資の保管場所と中身

□ 飼っている動物をどう守り、避難させるか

□ 飼い主が留守中の災害の時の対処方法

普段からご近所の方々と良好な関係を築けるよう、コミュニケーションや飼養マナーに気を配るとともに、万が一のときにお互いが助け合えるよう、ご近所や飼い主仲間と防災について話し合っておきましょう。また、緊急時に動物を預かってくれる方や場所を確保しておきましょう。

地域情報の収集

災害の時に避難場所までどう行くか、建物の倒壊などで道が通れなくなることも想定して複数の経路を考えましょう。実際に家族で動物を連れて避難場所まで行く訓練をして、所要時間や危険な場所などをあらかじめチェックしておきましょう。

飼い主の責任-一緒に連れていけますか?-

◆頭数を考える

一緒に連れて避難できる頭数は限られています。よく考えて適正な頭数を飼いましょう。既に複数頭を飼育していて家族だけでの避難が難しい場合は、ご近所や飼い主仲間などにお願いしておくことが重要です。

◆猫は室内飼い

猫が外にいると、災害が起きても呼び戻しができず、避難の時に連れていけません。猫を室内で飼うことは、普段から猫の健康と安全を守ると同時に、災害への重要な備えです。

◆不妊・去勢手術をする

不妊・去勢をしておくと、多くのペットと一緒の避難所等でも、繁殖期のケンカやストレスを軽減することができます。また、飼い主とはぐれている間に繁殖して放浪する動物が増えれば大きな問題になります。マーキング等問題行動防止のためにも不妊・去勢手術をしておきましょう。

◆大きさや健康状態

大型犬や病気のペット、自力で動けない高齢ペットを飼っている場合は、カートや補助具等移動手段を考えておきましょう。家族のほかにも、移動等を手伝ってくれる人を探しておくと安心です。

健康管理としつけ

突然の災害は人にも動物にも大きなストレスがかかります。さらに、慣れない避難所で大勢の人や見知らぬ動物と一緒の生活では体調を崩しがちです。普段から健康状態に注意し、ブラッシングで抜け毛を取るなど動物の体を清潔に保ち、予防接種やノミなどの外部寄生虫の駆除をしっかり行ないましょう。

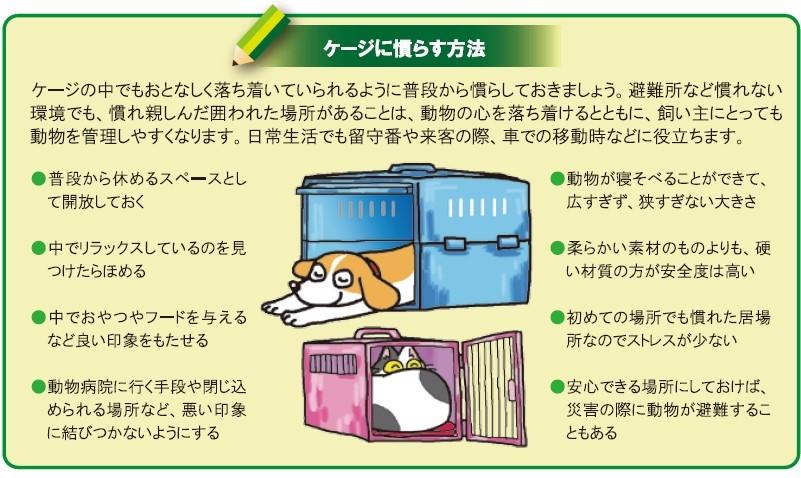

避難所で迷惑にならないように、むやみに吠えない、キャリーバッグやゲージに慣らしておく、他人に友好的に接することができるなどのしつけを普段からしておきましょう。これは周りに人のためでもあると同時に、動物のストレスを少なくすることにつながります。

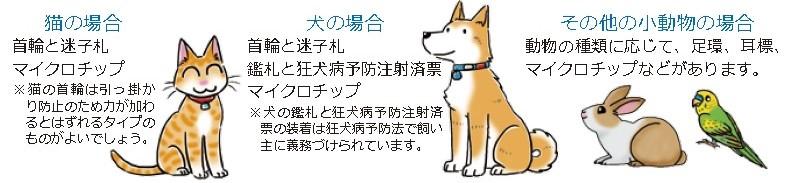

身元を示すものをつけていますか?

突然の災害に驚いて逃げてしまい、ペットが迷子になることがあります。保護された際に飼い主のもとに戻れるよう、普段から外から見える迷子札などをつけ、さらに、首輪が取れてしまった時のためにマイクロチップの装着といった二重の対策をとりましょう。

飼い犬の場合は首輪に犬の鑑札と狂犬病予防注射済票の装着が狂犬病予防法で飼い主に義務付けられています。

ペットのための備蓄品の用意

避難所では、飼っている動物に対する備えは基本的に飼い主の責任になります。少なくとも5日分は用意しておきましょう

持ち出し品には優先順位をつけ、優先度の高いものはすぐに持ち出せるようにしましょう。

| 優先順位(1) 命や健康に関わるもの |

|---|

|

・療法食、薬 |

| 優先順位(2) 飼い主やペットの情報 |

|---|

|

・ペットの防災手帳こちらからダウンロードできます |

| 優先順位(3) その他のペット用品 |

|---|

|

・食器(使い捨ての皿にラップをかければ代用可能) |

2.災害が発生した時の対応

安全確保と同行避難

自分の身の安全を確保しましょう。災害時にペットを守るためには、まず飼い主が無事でいることが大切です。

突然の災害でペットもパニックになり、いつもと違う行動をとることがあります。飼い主自身が落ち着いて、普段通りの言葉をかけるなど、ペットを落ち着かせるように努めましょう。

同行避難の判断

自宅が危険な場合や避難指示が出ている場合は、ペットと避難場所に同行避難します。同行避難は避難行動を示す言葉で、ペットと同室で避難生活をするという意味ではありません。

避難所での対応については、災害の規模や収容施設の大きさ、被災者の数などにより様々です。安全な状態であれば自宅に止まるという選択肢もあります。状況に応じていろいろなシーンが想定されますので、自分とペットの安全を優先して選ぶようにしましょう。

【ペットをゲージやキャリーバッグに入れる場合】

□ ケージの扉がきちんと閉まっているか確認

□ 扉が開いて逸走しないようにガムテープを貼って固定

□ リードやハーネス(胴輪)をつけてからケージに入れられると良い

【ゲージ等に入れられない場合】

□ 犬はリードを付け、首輪が緩んでいないか、鑑札・狂犬病予防注射済票を装着しているか確認

ペットとの避難生活の注意点

避難所にはたくさんの人が集まります。動物が好きな人、嫌いな人、アレルギーを持つ人、動物に不用意に手を出しかねない幼い子どもなど、多様な人々が一緒に暮らす場所ですから、動物の飼い主は普段よりも周りに配慮することが求められます。

【飼育場所について】

□ ペットはペットスペースで、必ずケージに入れるかリードでつないで飼育する

□ 飼育場所は、飼い主が常に清潔にし、必要に応じて消毒を行う

【衛生管理や健康管理について】

□ ペットの排便等は、飼い主の管理のもとで行い、必ず片付けをする。排せつ物は決められた方法で処分する

□ 給餌は時間を決めて、その都度きれいに片付ける

□ ノミ・ダニ等の発生防止、衛生管理、健康管理に努める

□ 運動やブラッシングは必ず屋外の決められた場所で行う

その他の場所での注意点

【自宅で飼育する】

□ 支援物資や情報は、必要に応じて避難所等に取りに行く(自宅の安全確認を確実に行う)

【車の中で飼育する】

□ 支援物資や情報は、必要に応じて避難所等に取りに行く

□ ペットだけを車中に残すときは、車内の温度に常に注意し、十分な飲み水を用意しておく

□ 長時間、車を離れる場合には、ペットを安全な飼育場所に移動させる

【知人や施設に預ける】

□ 被害がおよぶ可能性が低い遠方の知人に預けることも事前に検討・相談しておく

□ 施設に預ける場合は、条件や期間、費用等を確認する

外部リンク

長野県動物愛護センター(ハローアニマル)「ペットの災害対策」

参考資料・イラスト出典 ※一部加工して作成しています

環境省パンフレット

「人とペットの災害対策ガイドライン」.pdf

「ペットも守ろう!防災対策」.pdf

「備えよう!いつもいっしょにいたいから」.pdf

「見つめ直して動物との絆」.pdf

「飼う前も、飼ってからも考えよう」.pdf

「あなただけにできること-動物の繁殖制限」.pdf

この記事についてのお問い合わせ

住民税務課 生活環境係

-

電話番号

0267-86-2552(直通)

0267-86-2525(代表) -

FAX番号

0267-86-2633

-

対応時間

土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分